住吉川の水車跡の場所

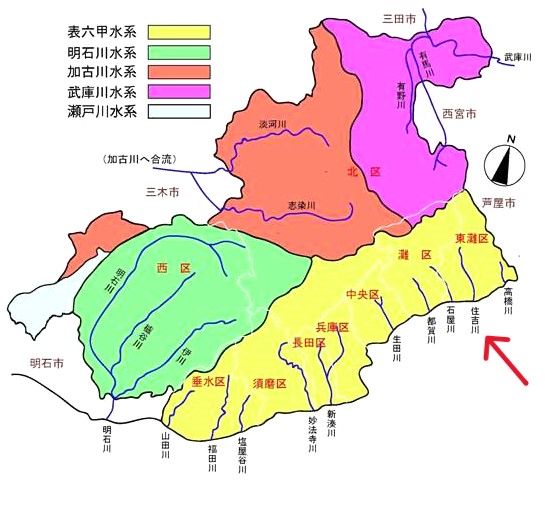

神戸市ホームページ「神戸の川マップ」より

神戸市ホームページ「神戸の川マップ」より

住吉川は、兵庫県神戸市東灘区のほぼ中央を流れ、六甲山最高峰付近に源を発し、

いくつもの渓流を集めて南下し大阪湾へと注ぐ二級河川です。

その上流左岸には、今も八輌場、五輌場(輌:水車を数える単位)と呼ばれる場所があり、水車小屋の基礎跡や石組み、導水路や水車が回っていた滝壺跡、

転がる石臼など、当時の面影を森の中に残しています。

六甲山地南麓の水車群

現在、六甲山南麓地域で水車小屋の痕跡を見ることができるのは、住吉川上流の両岸だけです。特に左岸(東側)は、取水地点からの導水路や水車小屋の建っていた棚田状の平坦面が連なり、水車の滝壺などを遺構として見ることができる貴重なエリアです。

このエリアは豊富な水源と急峻な地形、花崗岩といった六甲山地の恵みを巧みに利用し、その里山の一画で最新の技術により動力を生み出し、この地域の特産品を支えた人びとの知恵と労力を彷彿させる場所です。

なぜ住吉川上流の森の中に水車小屋の跡が残っているのでしょうか。

その最も大きい要因は六甲山地の成り立ちです。六甲山地は六甲変動により隆起した急峻な地形のため、そこから南流する川は、小規模ながら主に花崗岩類を基盤とする山塊を削って、一気に海に流れ込んでいます。この急傾斜が動力発生装置としての水車に適していたのです。落差を利用した現在の水力発電に通じるものがあります。

この急流は南麓に扇状地を形成する一方で、この地に住む人々にとっては多くの災害となりました。大雨が続くと、大きな被害のあった昭和13年阪神大水害のような土石流が、繰り返し人家や田畑などを覆ってきました。地下に眠るその痕跡が、埋蔵文化財調査で明らかになりつつあります。

人々がこうした自然の脅威を防ぐ方法の一つとして、両岸を高く積み上げたことによって、川は徐々に天井川になっていきます。芦屋川、住吉川、石屋川、生田川、湊川などです。

一方でこの急傾斜と水量を利用して、少なくとも江戸時代の前半ごろに水車を稼働させるようになったのです。天井川になった本流からは直接取水することができないために、岸の低い扇状地頂部付近からの支流や本流から取水し、多くのため池を作り田畑の灌漑用水としていました。この用水を田畑と水車で使い分けしていたのです。貴重な水を巡って争いもあったようです。

さらにこのような扇状地の用水路だけではなく、山地の谷を分け入り、当時里山だった上流域にも水車小屋が建てられていきます。住吉川、都賀川、湊川などです。

こうして江戸時代には六甲山地南麓の各河川の深い谷の奥から、海岸線近くまで、水車が数珠繋ぎに点在していました。その水車の目的は田畑に水を汲み上げる灌漑用ではなく、水力を動力に変えて杵や石臼を動かして、精米、製粉、絞油などの産業に利用していたのです。江戸時代の終わりには340基を超える水車が稼働していたと記録に残されています。その範囲は現在の芦屋市域から神戸市須磨区まで広がっていました。その風景はまさに六甲山地南麓特有であり、江戸時代の名所案内のガイドブックにも描かれており、この地域の産業を反映した歴史的景観といえます。

この地域では江戸時代には、なたね油や綿実油の生産、酒造りなど米作り以外の商品生産が活発に行われました。植物性灯油は当時の貴重な灯りの燃料であり、江戸や大阪などの都市への商品として流通していました。近郷では菜の花、綿の栽培が盛んに行われ、これらの種子を水車の石臼で砕き、絞って油を取り出していました。

植物性灯油については、この地域ではすでに途絶えて久しく、今は知る人も僅かになっています。しかし、酒造業は江戸時代から現在まで続くこの地域を代表する産業として全国的にも有名です。江戸時代には「灘五郷」と称された現在の神戸市中央区の旧生田川付近から西宮市の夙川付近にかけての海岸線沿いの五つの地域に、酒蔵が集中していました。その灘酒は樽廻船により大量に江戸に運ばれて「下り酒」と呼ばれ、その品質によって大いに人気を博していました。

これらの水車の経営は、その多くが兵庫津から西宮にかけての酒造家や大規模農家などの富裕層が営んでおり、例えば今回紹介している場所の一部の所有者である増田家は、江戸時代以降、岡本村庄屋増田太郎右衛門として農業経営だけでなく水車業も手広く営んでいたことが記録に残っています。当時の先端技術と資本により、原材料の確保と生産から流通までの 様々な役割分担による産業構造が出来上がっていたのです。

明治時代に入ると、田畑も山林の所有形態が一変し大混乱が起きますが、水車業はその高い需要に支えられ続いていきます。しかし、徐々に蒸気や電気、ガスなどの動力源や化石燃料の普及により、動力としての水車はその需要が減少していきました。さらに都市化の波が急速に進み、田畑は市街地に変貌したため、扇状地や平野部の水車は姿を消して行きました。さらに山間部の水車群も度重なる水害などで失われていきました。

住吉川の水車の歴史について

六甲山地南麓の中でも、住吉川流域の特徴は、年間水量が豊富であること、江戸時代には上流の丘陵で良質な花崗岩の採掘が行われ、海岸には浜を覆うように酒蔵が立ち並び、陸路と海路が整備されていたこと、商都大坂と港都兵庫津の中間に位置することなどが挙げられます。これらを背景に住吉川流域では上流の谷から海岸線近くまで最も多くの水車が数珠つなぎに営まれることになりました。

六甲山地は江戸時代には、里山として人々の生活に欠くことのできない場所でした。樹木の枝や落ち葉は煮炊きや暖房などの必需品であり、かつ田畑の肥料でもありました。草も牛馬の飼料として確保しなければなりません。人々はこれらを里山に求め、村の入会地の林や草地を管理していました。

住吉川流域はそれだけではなく、花崗岩の採石場でもありました。御影の浜から船積みされたために「御影石」と呼ばれ、江戸時代以降、高級石材として各地に流通していました。この石臼に適した石材である花崗岩を容易に入手し加工できたことも、水車経営には好都合でした。

さらに住吉川流域は、六甲山地の河川の中でも、流域面積も広いことから特に水量が多く、古記録によれば江戸時代の元禄期(1700年代初め)にはすでに水車が稼働していました。

これらの水車は、主に植物の灯油生産が中心でしたが、後には素麺生産にも利用されていました。素麺生産は現在の奈良県の三輪地方からその製法を持ち帰り、この地域のブランド商品である「灘目素麺」として明治時代まで盛んに販売されていました。それを支えたのも水車による小麦の製粉でした。

灘五郷での酒造りが盛んになると、水車の利用目的は酒米の精米が中心となり、酒蔵群に近い住吉川流域ではますます水車の需要は高くなりました。灘酒の高品質、大量生産を水車精米が支えていたのです。

明治時代に入って鉄道が敷設されると、陸路での原材料調達も容易になり、住吉川流域の水車群の生産量は、最盛期を迎えます。酒造地域に直結していたこともあり、大規模な水車小屋も多く稼働していたようです。

しかし、大正期になると酒米精米も電気精米機の普及とともに徐々に需要が減少していきました。昭和期に入ると電気の普及が進んだこともあり、昭和13年(1938年)の阪神大水害で流されて再建されなかった水車小屋もありました。

第二次世界大戦直後、電力事情の不安定さから、一時的に水車が見直され、工業用品目の粉砕や線香が作られていましたが、 昭和54年(1979年)に住吉川上流で稼働していた最後の水車小屋が焼失しました。

六甲山地南麓は六甲変動により形成された急峻な地形のため、そこから発する河川は、小規模ながら花崗岩類を基盤とする山塊を縫って、山肌を一気に海に下る性質を持っています。住吉川は、その六甲山系の河川の中でも、特に水量が多く、その水の力を求め、江戸時代から昭和にかけて盛んに水車業が行われてきました。

水車小屋の構造

六甲山地南麓の水車は、「上掛け水車」と呼ばれる最も効率の良いタイプで、水車の上方から水を注ぎ回転させていました。水車を回した水は、その下の滝壺に溜まり、また木樋を伝って下流側の水車小屋に向かいます。一旦取水された水は、こうして急峻な地形を巧みに利用することによって無駄なく次々と水車を回していきます。小屋の中では水車の回転を動力として、撞き臼や挽臼が並べられ、製粉、精米、絞油などが職人たちによって行われていました。この工場のような建物を建てるために、棚田のような平坦面を連ねて、その周囲を城壁のような石垣を巡らせていました。

六甲山地南麓の上掛け水車は、小屋の外ではなくその中に設置されています。その水車に上から水をかけるため、その真上の部分だけ屋根がなく、そこに木樋で運ばれた水が注がれていました。残された古い写真を見ると、外からは水車は見えず、水を運ぶ木樋が屋根の上に突き刺さっているようにも見えます。水車上方より滝のように水を落とし、水車を回転させてエネルギーを生み出します。落差があるほど位置エネルギーが高くなり、水車の力が大きくなるのです。水車を回した水は滝壷に落ち、そこから地中のトンネルを通り、さらに石組み溝や木樋を駆け抜けて次の水車に向かいます。

木製の水車は、その下半部を花崗岩で積み上げて作った滝壺に収めています。住吉川上流に残されている滝壺の長さは大半が5mから6mありますから、水車の直径も5m〜6m近くあったことになります。そうすると水車小屋の高さは少なくとも3mを超える大きな建物であったと推定できます。大型の水車小屋になると、小屋の中に100個を超える花崗岩製の石臼を並べて操業していました。ここで働く職人たちの宿舎としての機能や、酒米などの材料を運搬する牛車の施設を備える大掛かりな工場のような水車小屋もあったようです。そのためには、建物を建てるための敷地を山の斜面を削って整地し、その周囲を花崗岩の石垣を巡らせています。

住吉川上流の水車小屋は、上流から水をひき込み、木樋でいくつもの水車小屋を経由させ、下流へ連なる水車群を形成していました。急峻な土地を流れる住吉川の特性を生かし、大きな落差で生まれる水のエネルギーを余すことなく使っていたのです。

現地の様子

(画像をクリックすると拡大できます)グリーンベルト事業・森の世話人活動について

この水車跡では、兵庫県勤労者山岳連盟の皆さんが、国土交通省の六甲山系グリーンベルト整備事業による「森の世話人」活動にあたっています。

2006年度から下草刈りや植樹などの環境整備活動を毎月1回程度継続されてきました。水車跡遺構の保存と活用にも一緒に取り組んでいます。

「森の世話人」活動(外部リンク)